妊娠できたけど流産?流産にともなう症状と出血

流産を経験した後は、子宮が元に戻るまで、腹痛や出血が続くことがあります。

次へ進みたいと思っていても、出血等の症状が落ち着かないと、

なかなか気持ちのリセットもしにくいものですよね。

また気持ちよく妊活を再開できる日を迎えるために、今回は、流産後の腹痛や出血について、

流産の種類ごとみていきましょう。

流産とは?

妊娠したにもかかわらず、妊娠の早い時期に赤ちゃんが亡くなってしまうことを流産と言います。

定義としては、妊娠22週(赤ちゃんがお母さんのお腹の外では生きていけない週数)より前に

妊娠が終わることをすべて「流産」といいます。

医療機関で確認された妊娠の15%前後が流産になり、また年齢が上がるとこの確率は高まり

妊活中は直面することが多いかもしれません。

また、妊娠した女性の約40%が流産しているとの報告もあります。

妊娠12週未満の早い時期での流産が8割以上でありほとんどを占めます。

流産の種類と症状と出血

流産の種類はいくつかあります。

では、流産の種類ごとに症状、治療について説明していきますね。

切迫流産

切迫流産とは、胎児が子宮内に残っており、流産の一歩手前である状態をいいます。

前述の「流産」は妊娠継続不可能ですが、「切迫流産」は妊娠継続できる可能性があります。

妊娠12週までの切迫流産に対して流産予防に有効な薬剤はないといわれています。

<症状>

おなかに張りや痛みがあり、出血が続くこともあります。

子宮にトラブルはなく、胎児や心拍も確認でき、子宮頸管も閉じています。

腹痛や出血の症状が大きいほど、流産の危険があります。

<治療>

切迫流産の場合には安静にすることが何より大切です。

出血が続く場合や、症状が重い場合は入院を必要とすることもあります。

出血や症状が消えれば、徐々に元の生活に戻してもかまいません。

出産後の赤ちゃんへの影響もないとされています。

進行流産

出血がはじまり、子宮内容物が外に出てきている状態。いわゆる「流産」の状態をいいます。

進行流産はさらに、進行具合により、「完全流産」「不全流産」に分類されます。

「完全流産」とは、子宮内容物がすべて自然に出てしまった状態をいいます。

出血、腹痛等は治まってきている場合が多いです。経過観察(場合によっては子宮収縮剤投与を追加)

で対処できることが多い状態です。

「不全流産」とは、子宮内容の排出が始まっているが、まだ一部が子宮内に残存している状態をいいます。

出血・腹痛が続いていることが多く、子宮内容除去手術を行う場合が多い状態です。

進行が確定すると、残念ながら止めることはできません。

<症状>

規則的に強い腹痛と大量の出血があります。胎のうは小さくなりかなり変形します。

子宮頚管が開いてしまって、胎児や心拍は確認することはできません。

完全流産の場合は、赤ちゃんと付属組織は子宮からはがれ、血の塊となり、子宮外にながれてしまいます。

子宮頸管は閉じはじめ、心拍、胎嚢も確認できません。

また、不全流産の場合は、陣痛のように強くなったり弱くなったりする痛みが続き、大量の出血があり子宮頚管は開いています。

胎のうが変形して、赤ちゃんや付属組織が血の塊となって流れてしまいます。

心拍や胎児は確認できません。

<治療>

進行が確定した後に子宮に残っている組織を取り除く手術をします。

進行している状態が完全流産に移行し、赤ちゃんや胎のうなどが完全に娩出された時は手術の必要がありません。

稽留流産

稽留流産とは、赤ちゃんは死んでしまっているのに、子宮の中にとどまっている状態を言います。

治療として、入院して子宮内容除去手術を行う場合と、

外来で経過を見て自然排出を期待する場合があります。医師の判断や患者さんの希望に

<症状>

稽留流産の特徴は出血や腹痛など自覚症状がありません。

胎のうの大きさは正常、もしくは小さめで、子宮頚管は閉じています。

そのため、医療機関の診察で初めて確認されます。

赤ちゃんは死んでしまっているのに、その付属の絨毛や胎のうが少しの間は成長することがあります。

赤ちゃんが現れる時期に(妊娠6~7週)なっても「胎児が確認できない」、

あるいは「胎児は確認できたが心拍は確認できない」、

「一度は確認できたが心拍がその後とまってしまった」などがあります。

稽留流産から進行流産に移行すると、強い腹痛と大量の出血をともない、危険な状態に陥る場合もあります。

<治療>

不全流産と同じように稽留流産が確定したら、

子宮内の赤ちゃんや組織を取り除く手術(子宮内容物除去術)が必要になります。

まとめ

今回は流産の種類ごとによる症状、治療についてお話してきましたが、いかがでしたでしょうか?

妊娠すると喜びと同時に、流産してしまうのではなかと、不安も出てきますよね。

出血等の自覚症状がなくても、体調で気になることがあれば、

医療機関、担当医師に相談して、不安を解消するようにしましょう。

参考文献

・日本産婦人科学会HP

40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告

40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告 妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう

妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう オンライン限定 個別の妊活セミナー

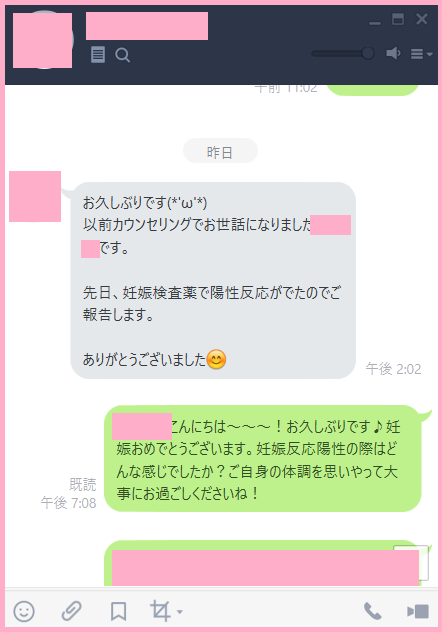

オンライン限定 個別の妊活セミナー カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事

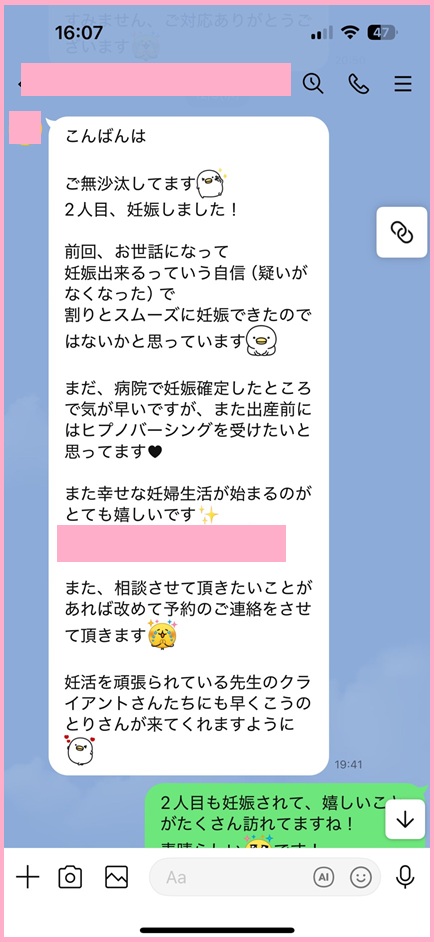

カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事 二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!!

二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!! 不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響?

不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響? 原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ

原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ  まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント

まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント 絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント

絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント