流産後の妊活のために知っておきたい原因

妊娠すると、嬉しいことばかりではなく、心配もつきものです。

その中でも、流産は妊娠すると一度は頭を過るのではないでしょうか?

少しお腹が張った感じがする、出血が少しあるなど症状がある時はとても不安になりますよね。

今回は、流産というものはどういうものなのか、流産の原因について紹介していきます。

流産とは?

流産とは、何らかの原因で妊娠22週未満に妊娠を続けることができなくなり、

お腹の中で赤ちゃんが育たなくなってしまう状態をいいます。(1)

流産の中でも、自然に妊娠が終わる流産を「自然流産」と言い、

人工的に流産を起こす「人工流産」と区別されます。

自然流産の約80%は、妊娠12週までに起こる「早期流産」だといわれています。

自然流産の約80%は、妊娠12週までに発生する初期流産です。

では、次に流産にはどのような種類があるのか説明していきます。(2)

原因による流産の分類

- 人工流産

いわゆる「人工妊娠中絶」のこと。母体保護の目的で母体保護法指定医によって行われる手術です。

- 自然流産

上記以外の、自然に起きる流産のことすべてを言います。手術の有無は関係ありません。

症状による流産の分類

- 稽留流産

胎児は死亡しているが、まだ、出血・腹痛などの症状がない場合。

自覚症状がないため、医療機関の診察で初めて確認されます。

治療として、入院して子宮内容除去手術を行う場合と、外来で経過を見て自然排出を期待する場合があります。

医師の判断や患者さんの希望によりどちらかを選択します。

- 進行流産

出血がはじまり、子宮内容物が外に出てきている状態。いわゆる「流産」の状態。下記のように「完全流産」「不全流産」に分けられます。

流産の進行具合による流産の分類

- 完全流産

子宮内容物がすべて自然に出てしまった状態。出血、腹痛等は治まってきている場合が多い。

経過観察(場合によっては子宮収縮剤投与を追加)で対処できることが多い病態です。

- 不全流産

子宮内容の排出が始まっているが、まだ一部が子宮内に残存している状態。

出血・腹痛が続いていることが多く、子宮内容除去手術を行う場合が多い病態です。

流産の回数による名称

- 反復流産

流産の繰り返しが2回の場合を「反復流産」と呼びます。頻度は2~5%と言われています。

- 習慣流産

流産を3回以上繰り返した場合を特に「習慣流産」と言います。

流産は上記のように多くの妊娠で見られ、誰にでもおこる病態です。

しかし、3回以上繰り返す場合は1%程度の頻度であり、両親に何らかの疾患が隠れていることもあります。

血液検査で判明する疾患、子宮のかたちの異常、カップルの染色体異常などが原因として知られています。

専門医療機関で精密検査を行うことも可能ですが、

原因がはっきりしない場合も多いとされています。

流産を繰り返したからといって次の妊娠がうまくいかなくなるわけでも

ありません。(3)確かに不安にはなりますが、自分ができることに

取り組むようにしましょう。

流産の原因

流産の原因には様々なことが関わってきます。また流産の原因を完全に突き止める事は

複雑であるため困難とも言われています。

自然流産は妊娠全体の約15%の確率で発生するとされ、残念ながら、誰でも経験する可能性があります。

自然流産の多くは妊娠12週未満に起こる早期流産ですが、

その原因は受精卵の染色体異常であることがほとんどです。(4)

染色体の異常により、胎児に成長する力が備わっておらず、

もともと流産することが決まっていたとも言えます。

また、下記のも流産の原因ともなるものです。(5)

12週以降22週未満に起こる「後期流産」の場合、

母体側に原因がある場合も多くなります。原因として考えられるのは、

子宮の筋肉に腫瘍ができる「子宮筋腫」や、子宮の形に先天異常がある「子宮奇形」などがあります。

ここでは、流産の原因について、もう少し詳しくご説明していきますね。

染色体異常

初期流産の主な原因9割は染色体異常です。

この染色体異常は赤ちゃんが作られる際に起こるもので、

これはいつ誰がなっても不思議ではない、防ぎ様がありません。

この染色体に何らかの異常が起き、流産へとつながっていきます。

黄体機能不全

黄体機能不全とは、黄体ホルモンと呼ばれる女性ホルモンが上手く働かないことを言います。

この原因には、

・高プロラクチン血症

・高アンドロゲン血症

・甲状腺機能異常

・卵胞の発育障害

などがあります。

黄体ホルモンの作用は、

・子宮内膜を厚くする

・エストロゲンの抑制

・基礎体温を上げる

・入選を発達させる、などがあります。

妊娠期間中、黄体ホルモンの機能はとても重要ですが、いくつかの原因で働かなくなり、流産につながります。

子宮外妊娠

子宮外妊娠は、子宮以外の場所で妊娠してしまうことです。

主に卵管などがあります。

妊娠4週目辺りから経膣エコーを行うことが多いのですが、子宮外妊娠は、この時に発見することがあります。

子宮外妊娠は、子宮外で着床してしまうことがあり、そこで成長をしようとするため、強い腹痛や卵管破裂など、母体側に危険があります。

そのため、場合によっては手術、あるいはそのまま流産へとつながることもあります。

子宮筋腫

子宮筋腫とは、子宮にできた良性の腫瘍のことを言い、通常は治療で治ります。

しかし、妊娠判時に子宮筋腫が見つかると、治療を受けることができなくなります。

そのため、腫瘍の位置や、大きさの程度によっては、

赤ちゃんの成長の妨げになり、流産へとつながることもあります。

子宮内膜症

子宮内膜症とは、子宮以外の場所に子宮内膜という組織ができることです。

この病気が原因で月経の症状が重いという人もいます。

子宮内膜症を発症したまま妊娠した場合、流産の可能性は2倍にもなるといわれます。

しかし、症状によっては通常の分娩も可能です。

そして、妊娠中は病気の進行は止まります。

では、何故流産の可能性が高くなるのでしょうか。

原因として、子宮内膜が卵管や、卵巣に癒着した場合や、子宮に炎症を起こしている場合などです。

子宮内膜腔癒着床

子宮内膜腔癒着症とは、妊娠中絶や帝王切開など子宮の手術をした際に子宮内膜が傷つき、

その後の再生する過程内で癒着が起きてしまうことを指します。

アッシャーマン症候群とも呼ばれます。

子宮内膜癒着が起きると、子宮内膜が十分な厚さに成長できないため、流産につながる可能性があります。

子宮の形の異常

子宮はハートのような形をしていますが、子宮の形が少し違うという場合があります。

ほとんどは日常生活に問題がないため、妊娠時に初めて知るということが多いです。

治療は手術を行う場合がありますが、必ずしも必要というわけではなく、

医師の診断により必要となった場合のみ行います。

流産は年齢によっておこりやすさが違う

流産は多くの女性が経験することがある体験です。

15%、(6)最近では流産率は推定で26%に上るのではといわれています。

2018年アメリカ産婦人科医による年齢に応じた流産リスクは以下の通りです。(7)

- 20〜30歳で9〜17%

- 35歳で20%

- 40歳で40%

- 45歳で80%

つらい体験をしているのは決してあなた一人ではありません。

そして、妊活をする年齢が上昇しているため多くの女性が

妊活、そして流産でもつらい体験をしています。

日々の生活習慣が流産の危険因子に

初期の流産の場合は、おもに卵子や精子の質が問題だったという事が言われますが、

卵子や精子の質を決定づけるのは、生活習慣にあるといわれています。

食生活・運動習慣・睡眠の習慣・アルコール・喫煙・ストレス・性生活

どれをとっても細胞の質に影響を与えています。

そして、早期の流産に影響を与える生活因子として

特に気をつけておきたいリスクは以下になります。(8)(9)(10)

流産後の精神的な悲しみ

長期にわたるストレス、慢性的なストレスの度合いが大きいほど、

妊娠率にも影響しますし、結果、ストレスが多いほど

ホルモンバランスになどにも影響し結果、流産率を高まります。

そして、流産後の悲嘆や不安について精神的な安心感が得られるように

カウンセリングを受けておくことも有効です。(11)

流産という体験は女性の心の中に深い傷として残ってしまう場合もあり

メンタルヘルスの点から感情がうまくなじまないという場合は、

相談していったり、悲しむことを否定しないでくださいね。

流産は毎回同じように起こるわけでもない

すべての流産が同じように現れるわけではなく、流産をしたら原因が

どこにあったのだろうと悩むかと思いますが、流産の症状があるかどうかも、

妊娠状況と診断のタイミングによって違います。

流産では、膣からの出血または子宮けいれん・お腹が痛いといった典型的な

症状があるかもしれません。ただし、まったく症状がない場合もあります。

80%の流産は、妊娠13週になる前に起こり、(12)妊娠が進むにつれ、どんどん

リスクは急激に減っていきます。12週の壁があるわけですね。

まとめ

妊娠期間中は、赤ちゃんが元気に育ってくれるだろうかと、誰でも不安になるものですよね。

しかし残念ながら、妊婦さんのうち約15%~26%が流産に至るといわれています。

妊娠初期の流産は決して珍しいことではありません。

流産したからといってご自分を責めるようなことはしないで下さいね。

長期的に落ち込んだり、前向きになれない事で次の不妊リスクが高まったり、

夫婦仲がわるくなったりするというのは避けたいところです。

悲しみをのり越えてママになるために、早めに心のケアをしておきましょう。

そしてできる生活習慣を見直すという事を流産予防として行っていきましょう。

40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告

40代後半でも妊娠☆カウンセリング・3ヶ月サポートで喜び報告 妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう

妊活セミナー&オンラインサロン 妊娠率を効果的に高めよう オンライン限定 個別の妊活セミナー

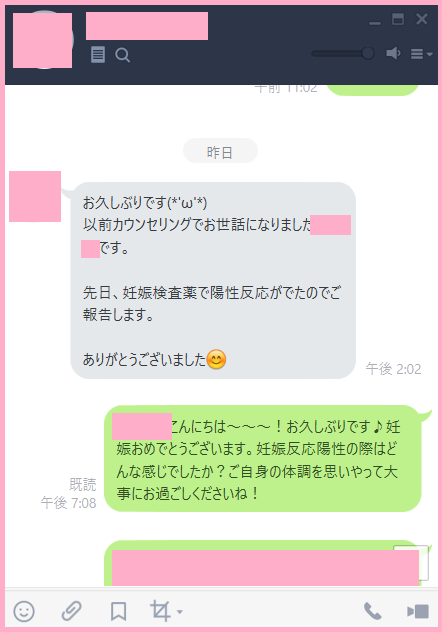

オンライン限定 個別の妊活セミナー カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事

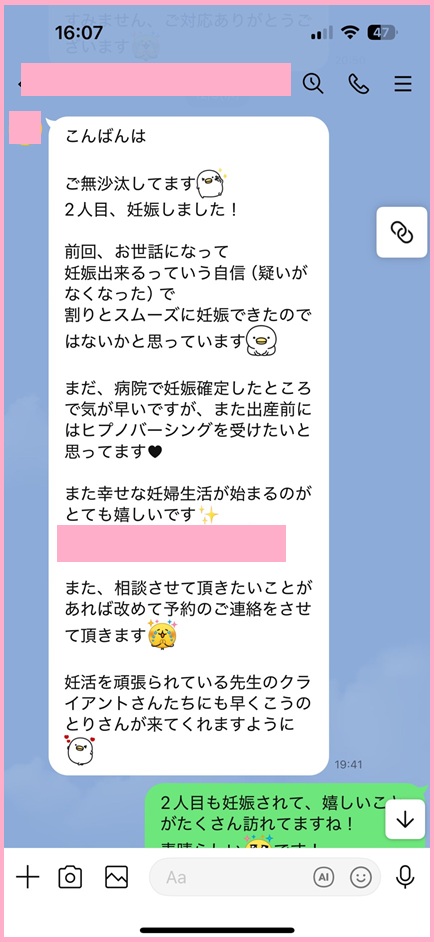

カウンセリングで妊娠されました!心理サポートって大事 二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!!

二人目もさくっと妊娠できた!カウンセリングで幸せ報告続々!! 不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響?

不妊の悩み妊娠しにくさにストレス ノルアドレナリンが影響? 原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ

原因不明の流産・不育症 ストレス対処が妊活のカギ  まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント

まさか?子供ができないと思ったら妊娠するための9つのポイント 絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント

絶対赤ちゃん欲しい!妊娠したいなら知っておきたい11ポイント